7月31日(木)~8月29日(金)『復刻版浮世絵版画展 北斎 ひらこう!アートの世界』を開催しました。

江戸時代に活躍した浮世絵師・葛飾北斎の代表作≪神奈川沖浪裏≫は、「グレートウェーブ」の名で世界に親しまれる言わずと知れた名作です。19世紀、浮世絵が海外に渡るとその人気は瞬く間に広がり、モネやゴッホといった巨匠らに大きな影響を与えました。

そんな世界規模の絵師、北斎を知るとアートの世界が広がる!をテーマに、浮世絵木版画の制作に注目した展示を行いました。

小学生を対象とした「夏休みの宿題を応援」企画も実施し、作品や版画道具をじっくりと観ていきました。

初めて自由研究の宿題に取り組むので、浮世絵の鑑賞方法を知りたかったからなど、それぞれの関心を持って多くの方が参加してくれました。今後も美術に親しみを覚え、身近に感じてもらえたら嬉しいです。

展示内容の一部をご紹介します。

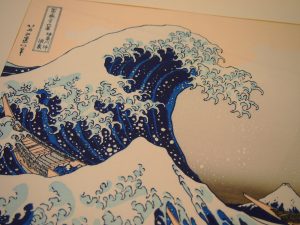

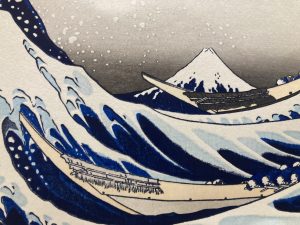

こちらが、冒頭でも触れた大人気作品『冨嶽三十六景』より≪神奈川沖浪裏≫です。

制作されたのは北斎が70歳の頃。幼少期から絵を描き続け、死の間際までもっと絵を描けたならばと願うほど、生涯を通して絵のことを考え続けた北斎。その貪欲さ、観察眼の鋭さは、波の描写や遠近法を巧みに用いた構図、演出に表れています。

今回「復刻版浮世絵版画」とよばれる、江戸時代の素材や技法を用いて現代の職人が摺り上げた木版画を扱い、江戸の庶民が楽しんだように手に持って触りながら鑑賞していただきました。

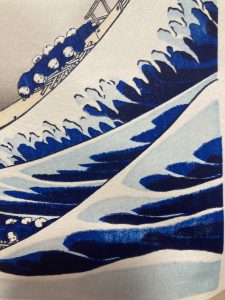

触るとボコボコと凹凸を感じることができます。バレン(馬連)でしっかり圧力をかけて摺り込まれた版木の跡によるもので、眺めているだけではわからない見どころの一つでした。

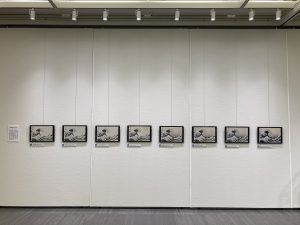

摺り順序がわかる展示も行いました。

≪神奈川沖浪裏≫は8回の摺りを経て完成します。ずれることなく色が重ねられていく過程はまさに職人技。

浮世絵版画は、版元・絵師・彫師・摺師の共同制作で形になりますが、後世に残る名前は絵師と版元がほとんどです。しかし、その裏で活躍した彫師や摺師に感動される方が非常に多く、特に子供たちは木版画をやってみたい! と意欲的な姿勢を見せてくれたのが微笑ましかったです。

ちょっとした遊べるコーナーもありました。

葛飾北斎『冨嶽三十六景』≪駿州江尻≫より、自由に人物を配置できるコーナー。人物を実際の作品の通りに置いてもよし、自分が思うように置いてもよし。皆さんのセンスが光っていました。

[画像出典:葛飾北斎『冨嶽三十六景』≪駿州江尻≫1830-33年、シカゴ美術館蔵、一部画像を加工して使用(人物を消去)

https://www.artic.edu/artworks/24800/ejiri-in-suruga-province-sunshu-ejiri-from-the-series-thirty-six-views-of-mount-fuji-fugaku-sanjurokkei ]

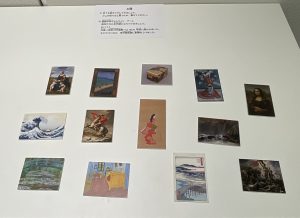

アートカードを使用した「美術作品タイムライン・ゲーム」では、絵から受ける印象や知っている画家のエピソードを頼りに十人十色の考察を繰り広げ、意見を交えながら盛り上がりを見せていました。

(画像はすべて所蔵美術館が公開しているパブリックドメインを使用)

北斎は関心の幅が非常に広い人物であり、色々な表現方法や自然の美を取り入れていきました。そうして生み出された作品は、時代や国を超えて愛され続けています。そんな北斎をきっかけに、鑑賞者の皆さんのアートの世界も広がりを見せたのではないでしょうか……!

そして、江戸時代から現代に受け継がれた職人および作品といった伝統に触れることで、どんな些細なことでもよいです。生活のふとした中で、今回鑑賞して感じたことを思い出し、意識されるものがあれば何より嬉しく思います。

協力:アダチ版画研究所・公益財団法人 アダチ伝統木版画技術保存財団

<アンケートより抜粋>※原文ママ

・何人もの手をへて一枚の版画が出来上がる過程が観られて良かったです。

・北斎と広重の絵が好きで、今までよりも深く味わえることができそうです。

・復刻版だからこそ手にとってま近で見られるという体験はなかなか出来ないので、とてもよかったです。

・手にとってみて凸凹があることがわかった。

11月も桜美林芸術文化ホールでは、様々なイベントを開催いたします。

<ご予約受付中の公演はコチラ>

◆ ひなたやま落語会

11月8日(土) ①11:00 ②13:00(受付・開場30分前)※各回60分程(予定)

会場:ストーンズホール

チケット:各回500円(未就学児入場不可)

◆ ひなたやま狂言会

11月29日(土) 開演14:00(受付・開場13:30)

会場:ストーンズホール

チケット:一般2,000円/学生1,000円(6~25歳)

▼イベントページで詳細を確認

https://100th-hall.obirin.jp/event/